現場で役立つ!業務フローの整理と改善テクニック

こんにちは!シェルシステムです。

以前のの記事では業務フロー整理の重要性と、よくある失敗パターンについてお話ししました。

今回は「じゃあ、具体的にどうやるの?」という業務フローの作成方法・整理方法についてまとめていきます。

業務フローの整理

~3つのステップで現状を「見える化」~

業務フローの整理とは、今行っている業務を図や表にして整理することです。頭の中にぼんやりとある業務の流れを、誰が見ても分かる形にすることで、改善すべきポイントが明確になります。

ここでは、業務フローの作成における3つのステップをご紹介します。

ステップ1:業務の担当者から話を聞き、実際の作業を観察する

まずは、実際にその業務を担当している方から話を聞くことから始めます。

「どんなことを聞けばいいんだろう?」と身構える必要はありません。日常の雑談のように「この作業って大変ですよね。どんな風にやっているんですか?」といった気軽な会話から始めれば大丈夫です。現場の方は自分の業務について話すプロなので、きっかけさえあれば色々と教えてくれるはずです。

以下に業務をヒアリングするときのコツを示していきます。

【ヒアリングのコツ】

難しく考えず、5W1Hを意識して「業務の棚卸し」をするイメージで質問してみましょう。

- When(いつ): その業務は、何がきっかけで始まりますか?締切はいつですか?

- Who(誰が): 誰がその作業を担当していますか?承認者は誰ですか?

- What(何を): 具体的にどんな作業をしていますか?何を使っていますか?(例:Excel、紙の帳票、社内システムなど)

- Where(どこで): どの部署からどの部署へ情報が渡りますか?

- Why(なぜ): なぜその作業が必要だと思いますか?(意外な発見があることも)

- How(どのように): どのような順番で作業を進めていますか?

【ヒアリング記録のポイント】

メモは箇条書きで構いません。

以下の項目を押さえておくと、後でフロー図を作る時に楽になります。

【業務名】○○処理

【頻度】週1回(毎週月曜)

【担当者】営業部:田中さん → 経理部:佐藤さん

【使用ツール】Excel、販売管理システム

【所要時間】約2時間

【困りごと】データの転記ミスが月1-2回発生する

【例外処理】月末は件数が3倍になる

【観察で気づいた点】Excelを3つ同時に開いて照合作業をしているなお、メモを取るのが大変な場合は、AI議事録ツール(Microsoft Teams、Zoom、Notionなど)を使って会話を文字起こしするのもおすすめです。

録音した内容をAIが自動的にテキスト化してくれるので、ヒアリング中は相手の話に集中でき、より深い質問や観察ができます。後から文字起こしされたテキストを見返して、上記の項目に整理し直せば効率的です。

ステップ2:聞いた話を「見える化」する(フロー図作成)

次に、ヒアリングした内容を時系列に沿って、一枚の絵に「見える化」します。

整理に使うツールとしてはPowerPointやExcelなどを使ってもいいですし、draw.ioなども有効なツールです。

大切なのは、誰が見ても業務の流れが分かるように「見える化」することです。

フロー図作成の基本ルール

フロー図には、実は世界共通の「お約束」があります。この記号を使えば、初めて見る人でも直感的に理解できる図になります。

- 四角(□):通常の作業(例:データ入力、書類作成)

- ひし形(◇):判断が必要な場面(例:承認OK?NG?)

- 平行四辺形(▱):データや書類(例:請求書、Excelファイル)

- 矢印(→):作業の流れ、情報の動き

- 点線:部署間の境界線

まずは「メインルート」から書いていきましょう。

例外処理やイレギュラーなパターンは一旦忘れて、最も頻繁に発生する「通常の流れ」だけを描きます。全体の8割を占めるメインの流れが見えれば、改善の効果も大きくなります。

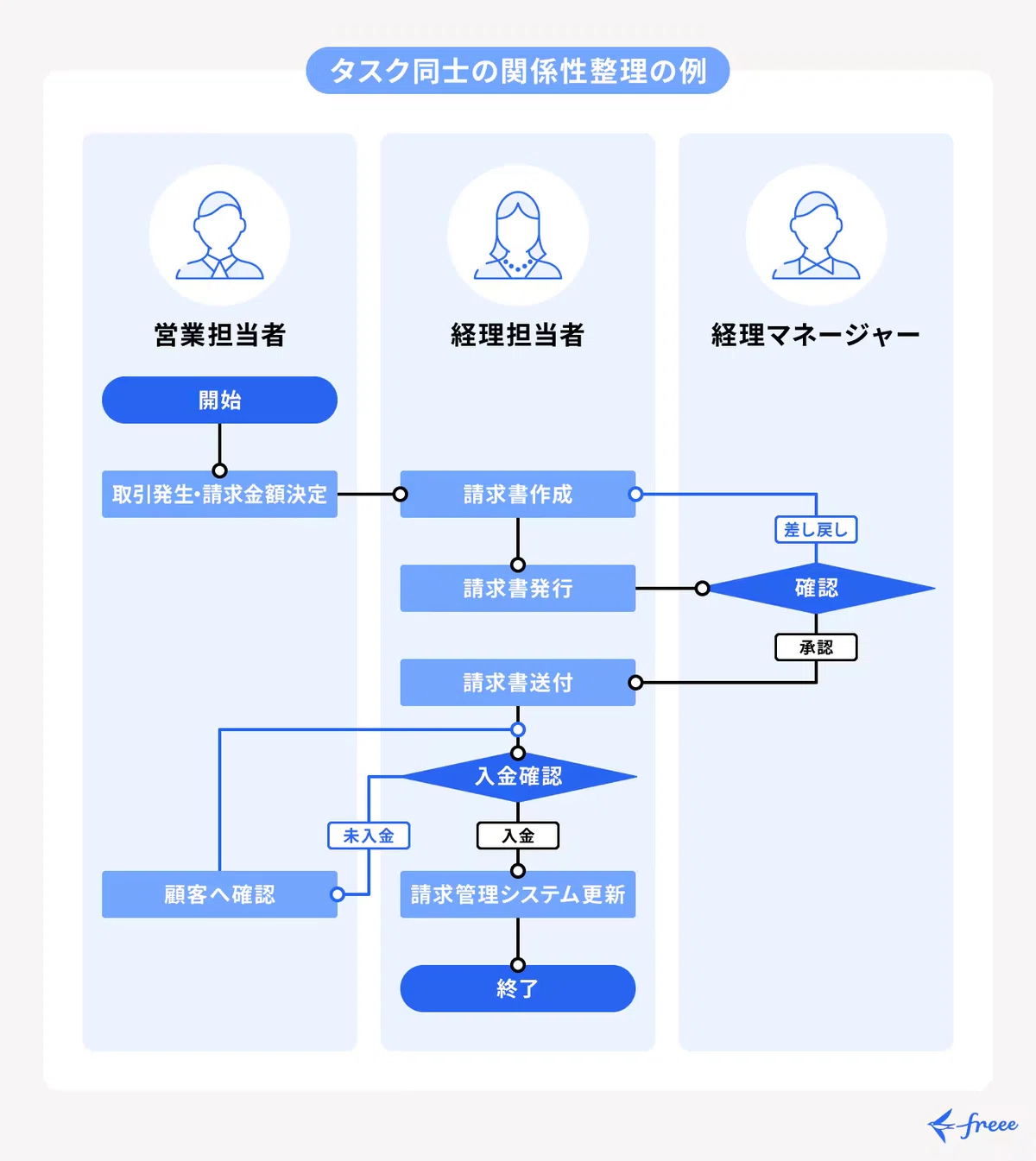

「スイムレーン」で役割分担を明確にしましょう。

プールのレーンのように、部署や担当者ごとに横線で区切った枠を作ります。こうすると「営業部から経理部に情報が渡るタイミング」や「承認で止まりやすい場所」が視覚的に分かりやすくなります。

詳細は後から肉付けしていきましょう。

最初は「受注→確認→請求書作成→送付」くらいのざっくりした流れで構いません。レビューを重ねながら、必要に応じて「確認」を「在庫確認」「与信確認」に分けるなど、徐々に詳細化していけばよいのです。完璧主義は改善の敵です。

ステップ3:作成した業務フローをすりあわせる(レビュー)

書き出したフロー図を、ヒアリングに協力してくれた関係者全員に見せ、「私たちがヒアリングした内容は、この絵の通りで合っていますか?」と「答え合わせ」をします。

これは関係者を集めた上でMTGを行うことがよいと思います。

参加者の皆さんに作成したフロー図を事前に配布し、目を通してもらい、修正したい点をメモしてきてもらうとスムーズかと思います。

このすり合わせでは以下の様なポイントについて確認すると良いです。

- 「抜けている作業はありませんか?」

- 「実際の作業順序と違うところはありませんか?」

- 「これって本当に必要な作業ですか?」

このレビューの場では、「あ、この作業が抜けているよ」「実はイレギュラーでこういうパターンもあるんだ」といった貴重なフィードバックがたくさん出てくるはずです。

それらを反映してフロー図を修正していくことで、図の精度が上がると同時に、関係者全員の頭の中にある業務のイメージが同じものに統一されていきます。

このプロセスそのものが、改善への第一歩として非常に重要なのです。

業務フローの改善方法

フローを可視化できたら、いよいよ改善です。

でも、どこから手をつければいいのでしょうか?

ポイント1:ボトルネックを特定する

まずは、業務フロー全体を俯瞰し、非効率やリスクの原因となっている「ボトルネック」を探します。

例えばボトルネックには以下の様なポイントがあります。

- 時間がかかりすぎている作業

他の作業に比べて、突出して時間がかかっているプロセスはないか? (例:大量のデータを手作業で転記している) - 手戻りが頻発している作業

承認プロセスなどで、頻繁に差し戻しが発生している箇所はないか? (例:申請内容の不備が多い) - 属人化している作業

「あの人でなければできない」作業はないか?その人が不在の場合、業務は止まってしまわないか? - 待ち時間が発生している作業

他の部署からの連絡待ち、承認待ちなどで、作業が停滞している箇所はないか? - ミスが起きやすい作業

転記ミス、計算ミス、送付先間違いなど、ヒューマンエラーが発生しやすい箇所はないか?

これらのボトルネックこそが、改善すべき具体的なターゲットとなります。

ポイント2:改善の方向性を検討する(ECRSの原則)

ボトルネックを特定したら、次にそれをどう改善するかを考えます。

ここでは、改善策を考える上での基本的なフレームワークである「ECRS(イクルス)の原則」が役立ちます。この順番で検討することが重要です。

E (Eliminate):なくせないか?(排除)

その作業は本当に必要でしょうか?業務フローの中で最も効果的な改善は、不要な作業を完全になくすことです。

- 誰も読まない週次レポートの廃止 → 週5時間の削減

- 形骸化した会議の廃止 → 参加者10名×1時間の削減

- 重複している確認作業の削除 → エラー率は変わらず時間だけ削減

C (Combine):まとめられないか?(結合)

複数の部署や担当者がバラバラに行っている類似作業を、一箇所にまとめたり、同時に処理したりできないでしょうか?

- 各部署バラバラの備品発注を総務部で一括処理 → 発注コスト20%削減

- 複数の承認を同時並行で実施 → リードタイム3日→1日

- 類似した複数の報告書を1つに統合 → 作成時間60%削減

R (Rearrange):入れ替えられないか?(交換・再配置)

作業の順序や担当者、場所を入れ替えることで、よりスムーズな流れを作れないでしょうか?

- 承認を先に得てから詳細資料作成 → 手戻り90%削減

- ベテランの確認作業を最初に移動 → 後工程のミス80%削減

- 繁忙期と閑散期で担当者を入れ替え → 残業時間の平準化

S (Simplify):もっと簡単にできないか?(簡素化)

作業そのものをなくせない場合でも、もっと簡単な方法はないでしょうか?ここで初めて、具体的なツールの活用が有効な選択肢として挙がってきます。

- Excelマクロで転記作業を自動化 → 作業時間90%削減

- チェックリストのデジタル化 → 確認漏れ70%削減

- RPAツールで定型処理を自動化 → 24時間365日処理可能に

ポイント3:改善仮説を立て、検証サイクルを回す

ECRSの原則で改善の方向性が見えたら、次は実行です。

でも、いきなり大きな変更をするのはリスクが高すぎます。ここで大切なのは「仮説検証」の考え方です。

つまり、「こう改善したら、こんな効果が出るはず」という仮説を立て、小さく試して効果を確認し、うまくいったら徐々に規模を広げていくというアプローチです。

これは新商品のテスト販売と同じ考え方で、いきなり全国展開せず、まず一部の店舗で試してみるイメージです。業務改善も同じように、リスクを抑えながら着実に成果を積み上げていくことができます。

この時、「なんとなく良くなりそう」ではなく、数字で測れる具体的な目標を設定します。

良い仮説の例

「月末の請求書作成(現状8時間)で、データ転記部分(2時間)をExcelマクロで自動化すれば、30分に短縮できる。これにより月末残業を1.5時間減らせる」

このように「何を」「どう変えたら」「どれくらい改善するか」を明確にすることで、後から効果を検証できます。

実際の進め方の例

例えば、以下の様な課題があったとします。

- 営業部から経理部へ毎日送られる売上データの処理業務があったとします。

- 現在は営業担当者が販売管理システムからデータをダウンロードし、Excelで加工して経理部にメールで送信。

- 経理部はそのデータを会計システムに手入力している状況です。この一連の作業に毎日2時間かかっているとしましょう。

その改善は以下の様なイメージで行います。

第1日目:SUM関数やVLOOKUP関数で手計算部分を自動化(投資0円、効果15分短縮)

↓ 動作確認

第3日目:データの並び替えやフィルタ機能を活用(投資0円、効果30分短縮)

↓ 現場の使い勝手を確認

第1週目:簡単なマクロ記録機能で定型作業を自動化(投資:2時間の学習、効果1時間短縮)

↓ 1週間運用して問題点を洗い出し

第2週目:マクロを改良してボタン一つで処理完了(投資:外注なら3万円程度、効果1.5時間短縮)このように、最初は誰でもできる関数の活用から始めて、徐々に自動化のレベルを上げていきます。

効果測定のポイント

改善効果は必ず「ビフォー・アフター」で測定します。測るべき指標は以下の3つです。

- 定量的な効果:作業時間、ミスの件数、処理件数

- 定性的な効果:担当者のストレス軽減、やりがいの向上

- 波及効果:他部署への好影響、顧客満足度の向上

小さな改善でも、その効果を「見える化」することで、次の改善への協力を得やすくなります。

「あの改善で月末残業が減った」という成功体験が、組織全体の改善意識を高めていくのです。

まとめ

ここまで読んでいただいた方に、業務フロー改善の具体的なイメージが湧いていると嬉しいです。

一人で進めるのが難しいと感じたら

業務フローの整理や改善は、客観的な視点があると格段に進めやすくなります。

- 「どこから手をつければいいか分からない」

- 「現場の協力を得るのが難しい」

- 「改善案は出たけど、実現方法が分からない」

このようなお悩みがありましたら、ぜひシェルシステムにご相談ください。貴社の状況に合わせた最適な進め方をご提案します。

お気軽にお問い合わせください。