業務フローのわかりやすい書き方|5ステップと7つのコツ

こんにちは!シェルシステムです。

「DXを進めたいけど、何が課題なのか整理できていない」 「改善したいけど、どこから始めればいいのか分からない」

こうした相談を受ける中で確信しているのは、業務改善の成否は「現状を正しく把握しているかどうか」で決まるということです。

その現状把握の基本となるのが「業務フロー」です。

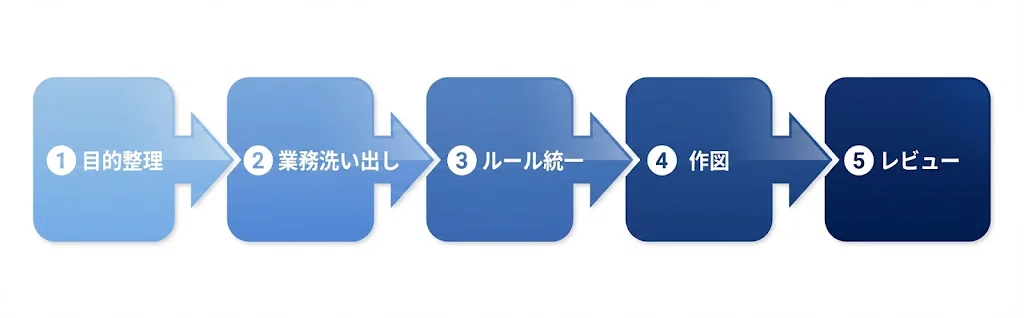

この記事では、業務フローの書き方を5ステップで解説し、わかりやすく仕上げるための7つのコツをご紹介します。

「なぜ業務フローが最初の一歩なのか」「作った後どう活用するのか」まで、あわせてお伝えします。

業務フローとは?基本の定義と記号

業務フローとは

業務フローとは、業務の流れや手順を図形と矢印で可視化した図のことです。「誰が」「いつ、何をきっかけに」「どんな作業を」行うかを時系列で表し、関係者全員が業務の全体像を共有するために使います。

主な活用シーンは、業務改善やDX推進での課題発見、システム開発時の要件整理、業務の引き継ぎや新人教育などです。文章で手順を読むよりも直感的に理解でき、部署を超えた認識合わせに役立ちます。

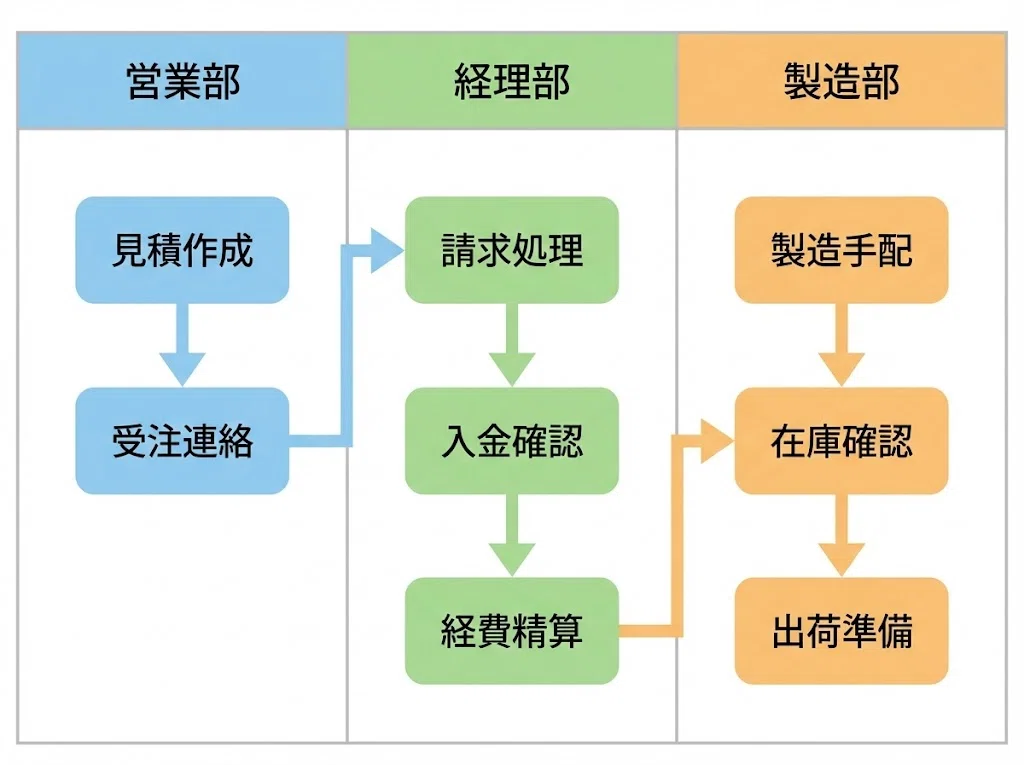

スイムレーンとは

業務フローでは「スイムレーン」と呼ばれる仕切り線で担当者や部署を区分します。水泳のレーンに見立て、各担当者をレーンに配置することで、「誰が」その作業を行うかがひと目でわかる仕組みです。

例えば「受注から出荷まで」の業務なら、営業部・経理部・製造部の3つのレーンを並べ、「営業が見積を作成 → 経理が請求処理 → 製造が出荷準備」という流れを部署ごとに記載します。部署をまたぐ作業は、レーン間を矢印でつなぎます。

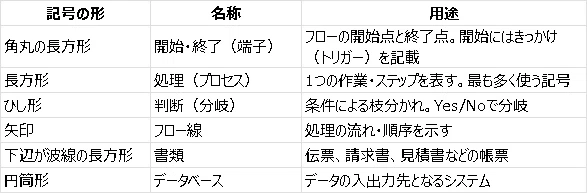

覚えておくべき基本記号

以下の6種類を押さえておけば、一般的な業務フローは問題なく作成できます。

業務フローを作成する3つのメリット

① 関係者全員の共通認識が生まれる

「請求業務を改善したい」と言っても、営業部長と経理担当者では指している範囲が違うことがあります。

業務フローがあれば、全員が同じ絵を見て議論できるようになり、「聞いていた話と違う」という行き違いを防げます。

② 本当の課題が見つかる

「なんとなく非効率だ」では的確な打ち手は考えられません。

業務フローを客観的に眺めることで、「この手作業に毎日30分かかっている」「部署間のデータ連携で毎回手入力が発生している」といった具体的な課題が見えてきます。

「とりあえずRPAを導入しよう」ではなく、「この手入力を自動化すれば月間○○時間削減できる」という根拠ある改善策につながります。

③ 改善効果を測定できるようになる

改善前の業務フローがあるからこそ、改善後と比較して効果を数値で測れます。

「処理時間が40%短縮されました」と具体的に報告できれば、経営層からの信頼も得やすく、さらなる改善予算の確保にもつながります。

なぜ多くの業務改善は失敗するのか?

業務フローの書き方に入る前に、なぜ業務フローが必要なのかを3つの失敗パターンからお伝えします。

いずれも根本原因は同じで、業務の現状を把握しないまま改善策に走ってしまうことです。

【失敗例1】ツール導入が目的になってしまう

DXとは、AIや最新システムを導入することではありません。

「残業時間を20%削減する」「受注から納品を3日短縮する」といった目的を達成するために、業務を見直し、必要に応じてデジタル技術を活用することです。

現状把握なしにツールを導入しても、何を解決するためのツールなのかが不明確なまま。結果として「高額なツールを導入したのに何も変わらなかった」ということになりがちです。

【失敗例2】改善の範囲が曖昧で、効果が出ない

例えば営業部門の見積作成を改善しようとしても、実際には経理の請求処理や製造の在庫確認など、複数部署が密接に関わっていることはよくあります。

この全体像が見えない状態で改善を進めると、一部を効率化しても前後にボトルネックが生まれたり、かえって他部署の負担が増えたりすることがあります。

【失敗例3】無駄な業務をそのままシステム化してしまう

現状分析がないと、「今のやり方をそのままシステム化したい」という発想になりがちです。

しかし今のやり方には無駄が含まれていることがほとんどです。

業務プロセスを見直せば安価なパッケージソフトで済んだはずが、不要なカスタマイズを重ねて開発費が膨れ上がる。さらに保守費も高額になり、将来の変更も困難になる——という悪循環に陥ります。

これらの失敗を防ぐのが、業務フローによる「現状の見える化」です。

業務フローの具体的な書き方【5ステップ】

ステップ1:目的を明確にする

「何のために業務フローを作るのか」を最初に整理します。

業務改善のためなのか、システム導入の要件整理なのか、引き継ぎ用なのか。目的によって、どこまで細かく書くか(粒度)や誰に見せるかが変わります。ここが曖昧だと、途中で手が止まります。

ステップ2:対象業務を洗い出す

いきなりフロー図を描き始めないこと。

まずは箇条書きや付箋で、関わる人・部署・作業・使う書類やシステム・例外処理をすべてリストアップします。この段階は「漏れなく出す」ことが最優先です。

可能であれば、実際にその業務を担当している方にヒアリングしましょう。机上で考えるだけでは気づけない作業が必ずあります。

ステップ3:記載ルールを統一する

フローを描く前に、使用する記号の種類、フローの方向(上→下 or 左→右)、処理の粒度、使用ツールなどのルールを決めておきます。

ルールが統一されていないと、後から修正・統合する際に大きな手戻りが発生します。

具体的にどんなルールにすべきかは、次の「7つのコツ」で詳しく解説します。

ステップ4:フローを作図する

ルールが決まったら、フロー図を描いていきます。

- スイムレーンを設定する:関わる部署ごとにレーンを区切る

- 開始を配置する:「顧客から注文を受けた」など、業務が始まるきっかけを明記

- 処理を時系列で並べる:上から下(または左から右)へ順に配置

- 分岐を追加する:「承認か差し戻しか」など、条件をYes/Noで明示

- 終了を配置する:業務の完了地点を明記

まず正常な流れ(メインフロー)を先に描き、例外パターンは後から追加するのがスムーズです。

ステップ5:レビューと修正を行う

作成した業務フローは、必ず関係者にレビューしてもらいましょう。 抜けている作業はないか、実際の業務と異なっていないか、分岐条件は正しいかを確認します。

業務フローは一度で完成させるものではありません。現場からフィードバックをもらい、修正を繰り返すことで実用性が高まります。

わかりやすい業務フローを書く7つのコツ

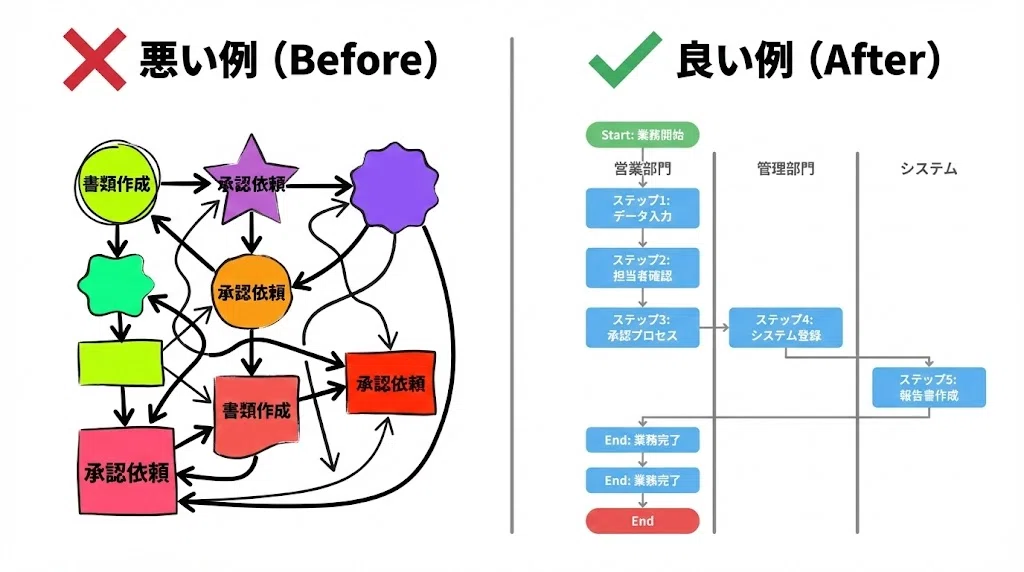

同じ業務でも、上の図のように書き方ひとつで見やすさは大きく変わります。ステップ3で「ルールを決める」と書きましたが、具体的に何を意識すべきかを7つのコツとしてまとめます。

コツ1:使う記号は4〜5種類に絞る

記号が多すぎると、読み手は「この図形は何だっけ?」と迷います。開始/終了、処理、分岐、書類の4〜5種類で十分です。フローの余白に凡例を添えておくとさらに親切です。

コツ2:開始と終了を明確にする

開始と終了はそれぞれ1箇所に絞り、目立つ位置に配置します。

開始には「顧客から注文メールを受信」のように、業務が始まる具体的なきっかけを記載しましょう。

コツ3:時系列の方向を統一する

上→下、または左→右で統一し、途中で矢印が逆行しないようにします。

複数のフローを作る場合は、全体で方向を揃えておきましょう。

コツ4:分岐条件を具体的に書く

「承認か?」「在庫あり?」のようにYes/Noで答えられる形にします。

「状況に応じて」「必要に応じて」のような曖昧な条件は、読み手によって解釈が分かれるので避けましょう。

コツ5:適切な粒度で書く

粒度は迷いやすいポイントです。以下を目安にしてください。

例 判定 「見積書を作成し、上長に承認依頼する」 ✅ 適切 「営業活動を行う」 ❌ 粗すぎ(何をするか不明) 「Excelを開き、A1セルに顧客名を入力する」 ❌ 細かすぎ(操作マニュアルの領域)

「情報を受け取り、加工して、次の担当者に引き渡すまで」を1つの処理とするのがちょうどよい粒度です。

コツ6:矢印の交差を避ける

矢印が複雑に交差すると、どの線がどこに向かっているか分からなくなります。レーンの並び順や処理の配置を工夫して、線が交差しないレイアウトを心がけましょう。

コツ7:1ページに収める

業務フローは一覧性が命です。複雑な業務は無理に1枚に詰め込まず、サブプロセスに分割してメインフローを1ページに収めましょう。

作成ツールのヒント

Excelはグリッドがあり図形の配置がしやすく、PowerPointはプレゼン資料としてそのまま共有できます。

チームで共同編集したい場合はdraw.io(diagrams.net)やLucidchartなどのオンラインツールも便利です。

業務フローから課題を特定し、改善仮説を立てる

業務フローは「作って終わり」ではありません。

作成したフローを観察し、課題を見つけ、改善の仮説を立てるところからが本番です。

例えば、完成した業務フローを関係者で眺めてみると、こんなことに気づくかもしれません。

- 「この承認、部長と課長の2段階になっているけど、課長承認だけで十分では?」

- 「ここで毎回Excelに手入力しているけど、前工程のシステムからデータを引ければ不要になるのでは?」

- 「この作業、営業と経理で同じ内容を二重にやっている」

このように、フローを「絵」として俯瞰することで、日常業務の中では気づけなかったムダや重複が見えてくるのです。

ただし、ここで大切にしたいのは「現状の業務へのリスペクト」です。

フローを見ると「この作業は無駄だ」と感じるかもしれませんが、その業務は今日まで会社の事業を支えてきたものです。過去の経緯や、その方法が必要だった理由が必ずあります。

「今のやり方の良い点はどこか。その上で、もっと良くするには何ができるか」という視点が、現場の協力を得て建設的に改善を進める土台になります。

そして、いきなり大規模なシステム開発に乗り出すのではなく小さく試すことが重要です。一部の部署で新しいツールを試したり、Excelマクロで簡単な自動化を試したり。「仮説→実行→検証」のサイクルを小さく回すことで、リスクを抑えながら着実に改善を進められます。

まとめ

DX・業務改善の「最初の一歩」は、業務フローを作成して現状を正確に把握することです。

書き方は5ステップ(目的整理→業務洗い出し→ルール統一→作図→レビュー)、わかりやすく仕上げる7つのコツとあわせて実践してみてください。

作ったフローを観察し、現状へのリスペクトを持ちながら小さな改善を積み重ねることが、着実に成果を出す進め方です。

本記事の内容について質問がある方や、実際の業務での活用方法について相談したい方は、お気軽にご相談ください。一緒により良い活用方法を考えていきましょう。