毎週6時間の報告業務を30分に!日々の報告業務を自動化しよう

こんにちは、シェルシステムです!

週末の売上データをダウンロードして、Excelで集計。前週比を計算して、グラフを作って、PowerPointにまとめる。気づけば半日が終わっている。

「本当は顧客訪問の準備をしたかったのに…」

「新規案件の戦略を練る時間が欲しいのに…」

毎回の報告業務に疲れていませんか?

多くの現場では、定型的な報告書作成に膨大な時間が奪われています。この記事では、報告業務を自動化し、本来やるべき仕事に時間を使えるようにする方法を、実際の企業事例とともにお伝えします。

報告業務にどれだけ時間を使っているか

HubSpot Japan株式会社が2019年に実施した「日本の営業に関する意識・実態調査」によると、営業担当者は働く時間の25.5%を「ムダ」と回答しています。その中でも特にムダだと感じている業務の上位は、1位が社内会議(33.9%)、2位が社内報告業務(32.4%)でした。

さらに、株式会社スマートスライドの2021年調査では、営業パーソンが最も時間をかけている業務として「資料作成」が30.5%で1位となり、営業パーソン1人あたり年間619時間を資料作成に費やしていることが明らかになっています。

データ収集、集計、グラフ作成、レポート執筆など、これらの定型作業を繰り返すことで、本来注力すべき顧客対応や戦略立案の時間が圧迫されているのが実態です。

出典:

報告業務を効率化した3社の実例

事例1:三菱UFJ銀行|社内業務に生成AIを導入、月間22万時間削減の見込み

三菱UFJ銀行では、社内業務の効率化を目的として、独自の生成AIツール「AI-bow(アイボウ)」を開発し、2023年11月に全行員向けにリリースしました。

稟議書の作成支援、金融レポートの要約、社内手続きの照会など、110以上のユースケースに対応しており、月間22万時間以上の労働時間削減が見込まれています。生成AIを業務のアシスタントとして位置づけ、人間の判断と組み合わせることで、より高度な業務遂行を可能にしています。

出典: 【2025年版】営業会議の無駄をなくすChatGPT活用術 | インプレックスアンドカンパニー株式会社

事例2:ワンセルフ(介護事業)|記録要約を60分→3分に

介護事業を営むワンセルフでは、介護施設の利用者記録報告書の作成時間を60分→3分(95%削減)しました。

ノーコードツールの「kintone」に蓄積した記録データとChatGPTをAPI連携し、記録の要点を自動抽出・文章化しています。現場スタッフは「ボタンひとつで要約出力」される仕組みで負荷を最小化できます。スタッフは利用者対応など本来業務に時間を充てられるようになりました。

出典: kintoneとChatGPTを連携して介護記録に基づく資料作成を効率化 | コムデックラボ

事例3:ADインベストメント・マネジメント|データ抽出を1時間→5分に

投資運用会社のADインベストメント・マネジメント株式会社では、データ抽出・レポート作成に多くの時間が割かれ、データ活用まで至らないことが課題でした。

BIツール「MotionBoard」の導入により、Excelで毎週1時間かかっていたデータ抽出作業が5分に短縮されました。経営陣や投資家に向けた報告業務の効率化にも効果を実感しています。データ抽出やレポート作成が自動化されたことで、より生産的な業務に充てる時間が創出されています。

出典: BIツールでレポート作成を自動化|ウイングアーク1st

実践:週次売上レポートの自動化

本記事では、営業部門や小売業でよく作成される「週次売上レポート」を例に解説します。

週次売上レポートの内容の例を以下に挙げます。

- 今週の売上合計と前週比

- 商品別・カテゴリ別の売上内訳

- 売上トップ10商品とワースト10商品

- 目標達成率(週次目標に対する進捗)

- 売上推移グラフ(過去12週間)

- 異常値のハイライト(急激に伸びた商品、落ち込んだ商品)

- サマリーコメント(今週の傾向と来週の見通し)

記載項目が多く、集計や分析まですべて人の手で行うとなると、かなりの時間を要します。これらの作業をツールやAIを活用して自動化することで、作業時間を大幅に削減することができます。

今回は以下のようなケースを仮定します。

基本情報

- 業種:食品・飲料・雑貨の小売業

- 店舗数:3店舗

- 対象商品数:8商品

- 部署:営業企画部

- 業務:毎週月曜日に売上レポートを作成し、火曜日の定例会議で報告

現在の運用

- 売上管理:POSシステムで日次売上を記録

- データ取得:売上管理システムからCSVをダウンロード

- 集計・分析:Excelで集計・グラフ作成

- レポート作成:PowerPointにまとめて提出

- 所要時間:毎週約6時間

使用するデータ

1. 売上CSV

※先週1週間分(2025年1月5日〜1月11日)のデータ

日付,店舗コード,商品コード,数量,売上金額

2025-01-05,S001,A001,12,24000

2025-01-05,S001,A002,8,12000

2025-01-05,S001,B001,15,21000

2025-01-05,S001,B002,10,9800

2025-01-05,S001,C001,5,3400

2025-01-05,S002,A001,8,16000

2025-01-05,S002,A002,6,9000

2025-01-05,S002,B001,12,16800

2025-01-05,S003,A001,10,20000

2025-01-05,S003,A003,7,9800

2025-01-06,S001,A001,15,30000

2025-01-06,S001,A002,9,13500

2025-01-06,S001,B001,18,25200

2025-01-06,S001,B002,12,11760

2025-01-06,S002,A001,11,22000

2025-01-06,S002,A002,7,10500

2025-01-06,S002,B003,8,10400

2025-01-06,S003,A001,13,26000

2025-01-06,S003,A003,9,12600

2025-01-06,S003,B001,14,19600

2025-01-07,S001,A001,18,36000

2025-01-07,S001,A002,11,16500

2025-01-07,S001,B001,20,28000

2025-01-07,S001,B002,14,13720

2025-01-07,S001,C002,6,4800

2025-01-07,S002,A001,14,28000

2025-01-07,S002,A002,8,12000

2025-01-07,S002,B001,16,22400

2025-01-07,S003,A001,16,32000

2025-01-07,S003,A003,10,14000

2025-01-08,S001,A001,20,40000

2025-01-08,S001,A002,13,19500

2025-01-08,S001,B001,22,30800

2025-01-08,S001,B002,16,15680

2025-01-08,S002,A001,17,34000

2025-01-08,S002,A002,10,15000

2025-01-08,S002,B001,18,25200

2025-01-08,S003,A001,19,38000

2025-01-08,S003,A003,12,16800

2025-01-08,S003,B003,9,11700

2025-01-09,S001,A001,28,56000

2025-01-09,S001,A002,17,25500

2025-01-09,S001,B001,25,35000

2025-01-09,S001,B002,19,18620

2025-01-09,S001,C001,8,5440

2025-01-09,S002,A001,24,48000

2025-01-09,S002,A002,14,21000

2025-01-09,S002,B001,21,29400

2025-01-09,S002,B003,11,14300

2025-01-09,S003,A001,26,52000

2025-01-09,S003,A003,16,22400

2025-01-09,S003,B001,23,32200

2025-01-10,S001,A001,22,44000

2025-01-10,S001,A002,14,21000

2025-01-10,S001,B001,20,28000

2025-01-10,S001,B002,15,14700

2025-01-10,S002,A001,19,38000

2025-01-10,S002,A002,11,16500

2025-01-10,S002,B001,17,23800

2025-01-10,S003,A001,21,42000

2025-01-10,S003,A003,13,18200

2025-01-10,S003,B003,10,13000

2025-01-11,S001,A001,18,36000

2025-01-11,S001,A002,12,18000

2025-01-11,S001,B001,16,22400

2025-01-11,S001,B002,11,10780

2025-01-11,S002,A001,15,30000

2025-01-11,S002,A002,9,13500

2025-01-11,S002,B001,14,19600

2025-01-11,S003,A001,17,34000

2025-01-11,S003,A003,11,15400

2025-01-11,S003,B001,15,210002. 商品マスタ

商品コード,商品名,カテゴリ,単価

A001,プレミアムコーヒー豆200g,飲料,2000

A002,紅茶ティーバッグ50個入,飲料,1500

A003,オーガニック緑茶,飲料,1400

B001,ダークチョコレート,菓子,1400

B002,アーモンドクッキー,菓子,980

B003,ミックスナッツ,菓子,1300

C001,キッチンタオル,雑貨,680

C002,食器用洗剤,雑貨,8003. 店舗マスタ

店舗コード,店舗名

S001,渋谷店

S002,新宿店

S003,池袋店4. 先週の売上データ

※比較用の前週データ(2024年12月29日〜2025年1月4日)

週次合計,13500005. 週次目標(weekly_target.xlsx)

週,目標売上

第1週,1500000【ステップ1:現状を把握する】

まず、現在の報告書作成プロセスを細かく書き出して、どの作業にどれくらい時間をかけているか整理します。

この作業分解は、自動化の効果を最大化するために欠かせません。時間がかかっている作業ほど自動化の効果が大きく、逆に短時間で終わる作業を自動化しても投資対効果が低いためです。また、作業を可視化することで、「実はこの工程は不要では?」という気づきも得られます。

<手順1. 今の作業を分解する>

まず、現在の報告書作成プロセスを細かく書き出して、どの作業にどれくらい時間をかけているか整理します。

実際にレポートを作りながら、各作業の開始時刻と終了時刻をメモしていきましょう。「なんとなく時間がかかる」ではなく、「Excel集計に90分、グラフ作成に90分」のように具体的な数字で把握することが重要です。複数週にわたって記録すると、作業時間のばらつきや平均値が見えてきます。

作業の分解例

【月曜日の作業】

8:30 売上管理システムにログインし、先週1週間分のCSVをダウンロード

・ファイル名:「sales_export_20250106.csv」

・データ行数:約500行(全商品×7日分)

9:00 Excelで集計作業を開始

・商品コード(A001、B002など)を商品名に変換

・週次合計を計算(日別データを週でまとめる)

・前週データと比較して前週比を算出

・カテゴリ別に集計

・トップ10とワースト5を抽出

10:30 グラフ作成

・売上推移の折れ線グラフ(過去12週間)

・カテゴリ別売上の円グラフ

・トップ10商品の棒グラフ

・前週比を色分け表示(増加=青、減少=赤)

12:00 昼休憩

13:00 PowerPointでレポート作成

・会社のテンプレートを開く

・Excelから表とグラフをコピー&ペースト

・サマリーコメントを執筆

・異常値の理由を調査して追記

・来週の見通しとアクション提案を記載

15:00 最終チェックと送信

・数値のダブルチェック

・誤字脱字確認

・上長にメール送信

・関係部署にも共有

かかった時間:合計6時間<手順2. データの流れを整理する>

次に、データがどう流れて最終的なレポートになるかを整理します。

また、各工程でどのようなデータを使って、どのような処理をしているかも合わせて記載します。

各工程で確認すること

- 必要なもの:この工程で何が必要か(売上CSV、商品マスタ、目標値など)

- 処理内容:どんな作業をしているか(週次合計、前週比、商品別集計など)

- 成果物:何を作っているか(グラフ、表、サマリー文章など)

例:データ処理の全体フロー図

① 売上CSV

【必要なもの】POSシステムからダウンロードした売上データ

日付、店舗コード、商品コード、数量、売上金額が記載

【処理内容】なし(生データのまま)

【成果物】商品コードや店舗コードだけで、名前が分からない状態のデータ

↓

② データ整理

【必要なもの】売上CSV、商品マスタ、店舗マスタ

【処理内容】商品コードを商品名に変換

店舗コードを店舗名に変換

データの抜け漏れをチェック

【成果物】人間が読める形式に変換されたデータ

↓

③ 集計

【必要なもの】整形済みデータ、先週のデータ、目標値

【処理内容】今週と先週の売上を比較

カテゴリ別に集計

売上順にランキング作成

【成果物】今週の合計、前週比、カテゴリ別の内訳、商品ランキング

↓

④ グラフ作成

【必要なもの】集計結果、過去数週間のデータ

【処理内容】Excelで折れ線グラフ、棒グラフ、円グラフを作成

【成果物】売上推移、商品別比較、構成比のグラフ

↓

⑤ 文章作成

【必要なもの】集計結果、グラフ、異常値データ

【処理内容】数値を見ながら説明文を書く

急に伸びた/落ちた商品の理由を調べて記載

来週の予測を考えて書く

【次に渡すもの】サマリー文章、異常値の説明、見通しとアクション

↓

⑥ レポート出力

【必要なもの】グラフ、表、文章

【処理内容】PowerPointに貼り付け、レイアウト調整

【成果物】完成したレポート

↓

⑦ 配信

【必要なもの】完成レポート

【処理内容】メール送信または共有リンクを通知

【成果物】関係者全員が閲覧可能な状態この整理により、現状の把握とどこを自動化できるかが明確になります。

<手順3. 自動化の範囲を決める>

すべてを一度に自動化しようとすると失敗します。80%を自動化し、残り20%は人間が確認する設計にしましょう。

これは「パレートの法則」を応用した考え方です。

パレートの法則とは、別名「80対20の法則」とも呼ばれ、全体の約80%の成果が全体の20%の要素から生み出されるという経験則です。

80%部分をAIに担ってもらうことで、人間が残りの重要な20%に注力することができ、効率と精度を両立した成果を実現可能となります。

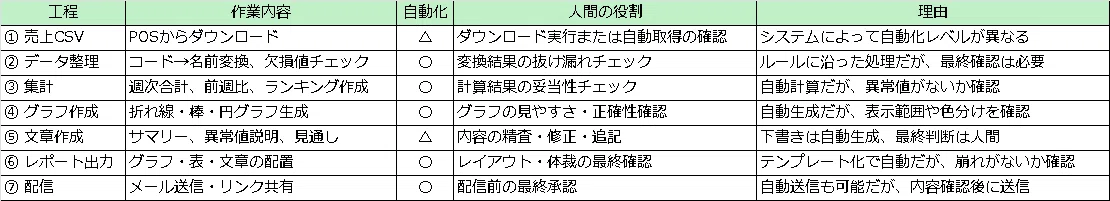

自動化範囲の整理

自動化範囲を整理する際は、「自動化可能な作業か」「どこまで自動化するか」「人間が担う部分はどこか」を定める必要があります。

自動化の可否は以下のように、記号で分けると確認しやすくなります。

- 〇:作業は自動化、人間は確認のみ

- △:一部自動化、人間の判断・修正が必要

- ✕:人間が行う

以下が、自動化範囲を整理した例です。

自動化範囲の整理表

【ステップ2:自動化の仕組みを作る】

ステップ1で現状を把握できたら、いよいよ自動化の仕組みを構築していきます。

ここでは、データの準備から最終的な配信まで、報告書が自動で完成する流れを作ります。一度に全部を完璧に作る必要はありません。まずは基本的な仕組みを作り、動かしながら改善していく方が成功しやすいです。

📊 自動化の6つの手順(全体像)

- データ基盤を整える → データの保存ルールを決める

- 集計と分析を自動化 → 計算・分析を自動化

- グラフを自動生成 → 数値を視覚化

- 文章を自動生成 → AIで説明文を作成

- レポートにまとめる → 最終形式に出力

- 配信を自動化 → 関係者に届ける

<手順1. データ基盤を整える>

データの管理ルールやファイルの命名規則を定めることで、プログラムが迷わずデータを読み込めるようになります。

それでは、具体的なやり方を見ていきましょう。

(1) データの保存場所を決めます

データの保存場所を決めることで、ファイルを探す時間を短縮します。

- クラウドストレージの特定フォルダに統一します

- 例:Googleドライブの「営業データ/売上/」

(2) ファイル名のルールを決めます

ファイル名の命名規則を定めることで、ファイルの内容やどれが最新版かが一目でわかるようになります。

- 日付を含む統一フォーマットにします

- 例:売上_20250106.csv

(3) データ項目を標準化します

データ項目を標準化することで、自動処理時のエラー発生を防ぎます。

- CSVの列名を固定化します

- 例:日付 | 商品コード | 商品名 | 売上金額 | 数量

(4) 商品マスタと目標値を準備します

売上データのCSVに記載された「商品コード」を人間が読める「商品名」に自動変換するためのマスタ、また売上評価の指標とする「目標値」を設定します。

- 商品マスタ(商品コードとカテゴリの対応表)

- 目標値(週次目標、予算)

データ基盤整備のBefore & After

フォルダ構造が整理され検索が容易になり、ファイル名や商品マスタも内容が一目でわかるものになっています。

❌Before(整備前)

【バラバラなファイル配置】

デスクトップ/売上_最新.csv

マイドキュメント/売上データ_コピー.csv

ダウンロード/sales_export.csv【統一されていないファイル名】

売上_最新.csv

売上データ_0106.csv

売上_ver2_最終.csv【列の順番が週によって変わる】

Week 1: 日付, 商品コード, 数量, 売上金額

Week 2: 日付, 売上金額, 商品コード, 数量 ← 順番が違う【読めないデータ】

日付 | 商品コード | 数量 | 売上金額

2025-01-05 | A001 | 12 | 24000

2025-01-05 | A002 | 8 | 12000

2025-01-05 | B001 | 15 | 21000

↑ 商品コードだけで何の商品か分からない✅After(整備後)

1. フォルダ構造の整理

Googleドライブ/

└── 営業データ/

├── 売上/

│ ├── 売上_20250106.csv

│ ├── 売上_20250113.csv

│ └── 売上_20250120.csv

├── マスタ/

│ ├── 商品マスタ.xlsx

│ └── 店舗マスタ.xlsx

└── 目標値/

└── 週次目標.xlsx2. 統一されたファイル名

✅ 売上_20250106.csv (日付形式:YYYYMMDD)

✅ 売上_20250113.csv

✅ 売上_20250120.csv

→ 日付順に並び、最新ファイルが一目で分かる3. 固定された列構造

日付 | 店舗コード | 商品コード | 数量 | 売上金額

2025-01-05 | S001 | A001 | 12 | 24000

2025-01-05 | S001 | A002 | 8 | 12000

2025-01-05 | S001 | B001 | 15 | 21000

→ 毎週同じ列順、同じ項目名で統一4. 商品マスタと店舗マスタの整備

【商品マスタ.xlsx】

商品コード | 商品名 | カテゴリ | 単価

A001 | プレミアムコーヒー豆200g | 飲料 | 2,000

A002 | 紅茶ティーバッグ50個入 | 飲料 | 1,500

A003 | オーガニック緑茶 | 飲料 | 1,400

B001 | ダークチョコレート | 菓子 | 1,400

B002 | アーモンドクッキー | 菓子 | 980

B003 | ミックスナッツ | 菓子 | 1,300

C001 | キッチンタオル | 雑貨 | 680

C002 | 食器用洗剤 | 雑貨 | 800【店舗マスタ.xlsx】

店舗コード | 店舗名

S001 | 渋谷店

S002 | 新宿店

S003 | 池袋店【週次目標.xlsx】

週 | 目標売上

第1週 | 1,500,000

第2週 | 1,500,000

第3週 | 1,520,000データ基盤の整備は、地味に見えますが自動化の成否を左右する最重要ステップです。

ここでルールを明確にしておくことで、後の工程がスムーズに進み、エラーも大幅に減ります。最初に時間をかけて整えることが、結果的に大きな時間削減につながります。

<手順2. 自動化の実現方法を選択する>

実現方法を選択する

自動化を実現する方法は、大きく分けて3つあります。それぞれの特徴を理解して、自社の状況に合った方法を選びましょう。

① 表計算ソフト(Excel、Googleスプレッドシート)

関数や条件付き書式を使って実現します。既存のファイルをそのまま使えるため、導入コストが低いのがメリットです。

特徴

- 関数(SUMIF、VLOOKUP等)や条件付き書式、ピボットテーブルで自動化

- すでに使い慣れているツールなので学習コストが低い

- 追加コストなし(多くの企業で導入済み)

向いているケース

- 基本的な折れ線・棒・円グラフだけで十分

- データ量が数千〜数万行程度

- 週次や月次の定期更新で問題ない

- まずは小さく始めたい

代表的なツール

- Excel:Microsoft製、オフラインでも作業可能

- Googleスプレッドシート:無料、複数人での同時編集が可能、クラウド保存

② BIツール(Tableau、Power BI、Looker Studio)

ドラッグ&ドロップで高度な分析とダッシュボードを作成できます。複数のデータソースを統合したり、リアルタイムで分析したい場合に適しています。

特徴

- ドラッグ&ドロップで高度なダッシュボードを作成

- 複数のデータソースを統合可能

- データ更新で自動的にグラフも更新される

向いているケース

- 複数のグラフを1画面にまとめたダッシュボードが欲しい

- リアルタイムで最新データを表示したい

- 複数のデータソース(売上、在庫、広告など)を統合したい

- 複数の関係者が随時アクセスする

代表的なツール

- Tableau:高度な分析に対応、企業向け

- Power BI:Microsoft製品との相性が良い -

- Looker Studio:無料、Googleサービスとの連携が強い

③ スクリプト

自由な処理を書けます。複雑なルールや、既存ツールでは対応できない処理が必要な場合に使います。

特徴

- プログラミングで自由な処理を記述

- 複雑なルールや独自の計算ロジックに対応可能

向いているケース

- 既存ツールでは対応できない複雑な処理がある

- 大量データ(数十万行以上)を高速処理したい

- 他システムとのAPI連携が必要

代表的な言語

- Python:データ分析ライブラリが豊富、汎用性が高い

- VBA:Excelとの連携に特化、Excel内で完結

💡どれを選ぶべきか

まずは今使っているツール(ExcelやGoogleスプレッドシート)で始めることをおすすめします。慣れ親しんだツールなら学習コストが低く、すぐに効果を実感できます。運用が安定してから、必要に応じてBIツールやスクリプトへの移行を検討しましょう。

<手順3. 集計と分析を自動化する>

データの基盤が整ったら、次は集計と分析を自動化します。週次合計や前週比などの定型計算はもちろん、異常値検出やトレンド分析も自動化できます。

(1) 集計を自動化する

まずは、毎週必ず行っている定型的な計算を自動化します。これらは一度設定すれば、データが更新されるたびに自動で再計算されます。

自動化できる集計の例

- 期間ごとの集計

今週、先週、先月など、指定した期間の合計値を自動計算します。

毎週手動で範囲を選択する必要がなくなり、週が変わっても自動で正しい範囲が集計されます。 - 比較計算

前週比、前年比、目標対比など、基準値との差分や比率を自動計算します。「今週は先週より何%増えたか」が瞬時に分かり、目標達成度の把握も自動化できます。 - カテゴリ別の集計

商品別、店舗別、担当者別など、カテゴリごとに自動で集計します。

商品が100個あっても自動計算されるため、集計漏れがなくなります。新商品が追加されても自動的に集計対象に含まれます。 - ランキング

売上トップ10、ワースト10など、自動でランキングを作成します。

毎週並べ替えをする必要がなくなり、前週からの順位変動もすぐに把握できます。

これらの集計を自動化することで、「計算する時間」が大幅に削減され、「結果を解釈する時間」に充てられるようになります。

集計結果

1. 期間ごとの集計

【週次売上】

今週(第1週): 1,617,200円

前週(第52週): 1,350,000円

前週比: +19.8%

差額: +267,200円2. 比較計算

【目標達成率】

週次目標: 1,500,000円

今週実績: 1,617,200円

達成率: 107.8%

差異: +117,200円(目標達成)3. カテゴリ別集計

カテゴリ | 今週売上 | 構成比

飲料 | 1,058,700円 | 65.5%

菓子 | 544,860円 | 33.7%

雑貨 | 13,640円 | 0.8%

合計 | 1,617,200円 | 100%4. ランキング

【売上トップ5】

順位 | 商品名 | 今週売上

1 | プレミアムコーヒー豆200g | 726,000円

2 | ダークチョコレート | 400,400円

3 | 紅茶ティーバッグ50個入 | 223,500円

4 | オーガニック緑茶 | 109,200円

5 | アーモンドクッキー | 95,060円

【店舗別売上】

店舗 | 今週売上 | 構成比

渋谷店 | 691,100円 | 42.7%

新宿店 | 475,400円 | 29.4%

池袋店 | 450,700円 | 27.9%(2) 分析を自動化する

集計だけでなく、データから「気づき」を得るための分析も自動化できます。毎週目視でチェックしている判断基準をルール化すれば、人間が見落としがちなパターンも拾い上げることができます。

自動化できる分析の例

- 異常値の自動検出

通常と大きく異なる数値を自動で見つけ出し、フラグを立てます。「前週比が±30%以上変動した商品」というルールを設定すると、急激に変化した商品が自動でハイライトされます。データ量が多くても、異常値だけを抽出できるため確認作業が格段に楽になります。 - トレンド分析

継続的な変化を早期に発見します。「3週連続で売上が下降している商品」といったトレンドは、単週だけ見ると小さな変化でも、放置すると大きな問題につながります。複数週のデータを自動比較して傾向を判定し、早期対策が必要な商品を教えてくれます。 - アラート機能

設定した条件に達したときに自動で通知します。

「月間目標に対して進捗が80%未満のとき」など基準を決めておくと、該当したタイミングでメールやチャットで通知されます。毎日データを確認しなくても、問題発生時だけ教えてくれます。 - パターン認識

過去のデータから傾向を読み取り、予測に役立てます。

曜日別の売上傾向(金曜日は高い、月曜日は低いなど)や天候との相関関係を自動で分析します。これらのパターンが分かると、発注計画や販促施策のタイミングを最適化できます。

これらの分析を自動化することで、「データを眺める時間」が削減され、「原因を考え、対策を打つ時間」に充てられるようになります。

分析結果

1. 異常値の自動検出

【前週比±30%以上変動した商品】

該当なし

【前週比+20%以上変動した商品(要注目)】

商品名 | 今週売上 | 前週比 | 判定

プレミアムコーヒー豆200g | 726,000円 | +25.0% | ⚠️ 要注目(上昇)2. トレンド分析

【曜日別売上傾向】

曜日 | 売上 | 構成比

日曜 | 141,800円 | 8.8% 📊

月曜 | 181,560円 | 11.2%

火曜 | 207,420円 | 12.8%

水曜 | 246,680円 | 15.3%

木曜 | 359,860円 | 22.3% 📈 最高

金曜 | 259,200円 | 16.0%

土曜 | 220,680円 | 13.6%

→ 木曜日が最も売上が高い(週半ばの需要)3. アラート判定

【進捗アラート】

✅ 週次目標達成: 107.8%(目標1,500,000円 → 実績1,617,200円)

✅ 前週比プラス: +19.8%

【在庫アラート】

⚠️ プレミアムコーヒー豆200g

- 今週販売数: 363個

- 週次販売ペース継続の場合、2週間で約700個必要

- 判定: 追加発注検討<手順4. グラフを自動生成する>

数字だけの表では、傾向や良し悪しが一目で分かりません。ここでは、集計結果をグラフで視覚化し、誰が見ても瞬時に理解できるようにします。

(1) 使用するグラフを選択する

レポートに必要なグラフは、「何を伝えたいか」によって使い分けます。代表的な3種類を押さえておけば、ほとんどの週次レポートに対応できます。

- 推移を見るグラフ:折れ線グラフ

時系列での変化を把握するために使います。

過去12週間の売上推移を折れ線で表示すれば、今週が上昇トレンドにあるのか下降トレンドにあるのかが一目で分かります。複数の商品やカテゴリを同時に表示して、それぞれの動きを比較することもできます。

- 比較するグラフ:棒グラフ

複数の項目を横並びで比較するために使います。

先週と今週の売上差額、商品A・B・Cの売上比較など、「何が伸びて、何が落ちているか」を視覚的に捉えられます。前週比をプラスは青、マイナスは赤で色分けすると、さらに分かりやすくなります。

- 構成を見るグラフ:円グラフ

全体に対する各項目の割合を把握するために使います。

商品カテゴリ別の売上構成比を円グラフで表示すれば、「売上の○○%を占めているのは何か」がすぐに分かります。主力商品への依存度や、新商品のシェアを確認する際に便利です。

ダッシュボードのイメージ

出典:Looker Studio と BigQuery で GA4 データ分析をレベルアップ!

無料で始めるデータ分析&可視化

<手順5. 文章を自動生成する>

グラフや表だけでは、「なぜそうなったのか」「何をすべきか」は伝わりません。ここでは、生成AIを活用して、数値データを解釈したサマリー文章を効率的に作成する方法を紹介します。

生成AIの活用

ChatGPTやClaudeなどの生成AIを使うと、集計結果から説明文を作成できます。

数値データを入力するだけで、「今週の売上は約161.7万円となり、前週比9.8%増と順調に推移しました」といった文章が自動生成されます。ゼロから考える必要がなくなるため、文章作成の時間が大幅に短縮されます。

活用のポイント

- 具体的な数値データを提示する

具体的な数値データを提示する「売上が増えた」ではなく、「今週約161.7万円、先週135万円、前週比+19.8%」のように具体的な数値を与えることで、正確な文章が生成されます。 - どんな形式の文章が欲しいかを明確に伝える

「3文で簡潔に」「経営層向けに」「箇条書きで」など、出力形式を指定することで、用途に合った文章が得られます。 - 生成された文章は必ず人間が確認・修正する

AIが生成する文章は「下書き」として扱い、内容の正確性や表現の適切さは人間が担保します。数値の誤りや不自然な表現がないかチェックしましょう。

文章作成結果

1. サマリー文章

【今週の売上サマリー】

今週の売上は161.7万円となり、前週比19.8%増(+26.7万円)と好調に推移しました。

週次目標150万円に対して107.8%の達成率となり、目標を達成しています。

「プレミアムコーヒー豆200g」が72.6万円と好調で、全体売上の44.9%を占める

主力商品となっています。店頭プロモーションとSNSでの口コミ拡散が

購買を後押ししました。

カテゴリ別では、飲料が65.5%のシェアを占め、最も好調でした。

菓子カテゴリは33.7%、雑貨カテゴリは0.8%となっています。

曜日別では木曜日の売上が36.0万円と最も高く、週全体の22.3%を占めており、

週半ばの需要の高さが確認されました。2. 異常値の説明文章

【注目ポイント】

■ 主力商品

・プレミアムコーヒー豆200g(売上72.6万円)

全体売上の44.9%を占める主力商品です。

店頭での試飲キャンペーンと、SNSでの「香りが良い」という口コミが

購買を後押ししました。今週363個を販売しています。

■ 安定商品

・ダークチョコレート(売上40.0万円)

全体売上の24.8%を占める第2位の商品です。

安定した需要があり、堅調に推移しています。

・紅茶ティーバッグ50個入(売上22.4万円)

定番商品として安定した需要があり、第3位の売上となっています。

■ 全体傾向

・目標達成

週次目標150万円に対して161.7万円(107.8%)と、目標を達成しました。

・飲料カテゴリが主力

飲料(65.5%)、菓子(33.7%)、雑貨(0.8%)の構成比となり、

飲料カテゴリが売上の約3分の2を占めています。3. 来週の見通しとアクション

【来週の見通し】

・プレミアムコーヒー豆の好調継続見込み

主力商品として、引き続き好調が続くと予測されます。

・木曜日の売上ピークは継続予想

週半ばの需要パターンは今後も続くと考えられます。

・飲料カテゴリの好調継続

主力カテゴリとして、好調な流れが継続する見込みです。

【推奨アクション】

1. プレミアムコーヒー豆の在庫確保(優先度:高)

主力商品として好調な販売が続いています。

今週363個販売されており、このペースが続く場合は

2週間で約700個の販売が見込まれます。

在庫状況を確認し、必要に応じて追加発注を検討してください。

2. 木曜日に向けた在庫確保

木曜日の売上が22.3%を占めるため、水曜日までに主力商品の

在庫を確認し、補充を行ってください。

3. 飲料カテゴリのプロモーション継続

最も好調な飲料カテゴリに注力し、紅茶やオーガニック緑茶の

クロスセル施策を検討してください。

4. 雑貨カテゴリの販売強化

雑貨カテゴリが0.8%と低調です。

売り場のレイアウト変更や、飲料・菓子とのセット販売など、

販売促進策の検討が必要です。<手順6.レポートにまとめる>

データ、グラフ、サマリー文章が揃いました。これらを最終的なレポート形式にまとめます。表計算ソフト、プレゼン資料、ダッシュボードなど目的に応じて最適な形式を選びましょう。

作成のパターン

- 表計算ソフトで完結

すべてをGoogleスプレッドシートやExcelにまとめます。

グラフと文章を同じシート内に配置し、共有リンクを発行して配布します。追加のツールが不要で、シンプルかつコストゼロで始められるのがメリットです。現場レベルの週次報告であれば、これで十分なケースが多いです。

- プレゼン資料として出力

PowerPointやGoogleスライドのテンプレートを用意します。

グラフと文章を事前に決めたレイアウトに貼り付けることで、見栄えの良い資料が完成します。経営層への報告や、定例会議での発表に適しています。毎週同じフォーマットを使うことで、受け手も見慣れた形式で情報を受け取れます。

- BIツールのダッシュボード

リアルタイムで更新されるダッシュボードを構築します。

Tableau、Power BI、Looker Studioなどを使えば、データが更新されると同時にグラフも自動更新されます。常に最新のデータを確認したい場合や、複数の関係者が随時アクセスする場合に適しています。

<手順7. 配信を自動化する>

レポートが完成しても、手動で毎回メール送信していては効率化が不十分です。ここでは、完成したレポートを自動で関係者に届ける仕組みを作ります。

自動配信のパターン

(1) 手動更新

毎週決まった曜日に「更新」ボタンをクリックします。

データとグラフが自動更新され、最新のレポートが完成します。配信自体は手動でメール送信やリンク共有を行います。最初はこの方法で始めて、レポートの精度を確認しながら運用するのがおすすめです。

(2) スケジュール実行

決まった時間に自動実行します(例:毎週月曜8時)。

データの更新からレポート生成、メールやSlackでの自動通知まで、すべてが自動で完結します。人の手を介さずに関係者全員に届くため、報告漏れがなくなります。

使用ツール例

- Googleスプレッドシート:トリガー機能

指定した曜日・時刻に自動実行し、メール送信やSlack通知ができます。 - Zapier、Power Automate:ノーコードで連携

異なるツール間を連携させ、「スプレッドシート更新→メール送信→Slack通知」といった一連の流れを自動化できます。 - タスクスケジューラー、cron:完全自動化

より高度な自動化が必要な場合、スクリプトと組み合わせて完全自動実行できます。

重要:段階的に自動化する

最初は手動トリガーから始め、2〜3週間動作を確認してから完全自動化することをおすすめします。いきなり完全自動化すると、エラーが発生しても気づかずに配信されないリスクがあります。

ここまでのまとめ

準備と構築が完了すると、以下のような流れができあがります。

- データ読み込み:決まった場所からCSVを自動取得

- 実現方法の選択:自動化の実現方法を選択

- 自動集計:週次合計、前週比などを自動計算

- グラフ生成:データ更新で自動反映

- 文章生成:生成AIで説明文の下書きを作成

- レポート出力:テンプレートに自動挿入

- 配信:メールやチャットで通知

従来6時間かかっていた作業が、30分で完了するようになります。

【ステップ3:運用と改善】

自動化の仕組みが完成したら、いよいよ実際の業務で使い始めます。

しかし、「作って終わり」ではありません。最初の数週間は動作確認をしっかり行い、安定稼働を確認してから本格運用に移行します。そして運用開始後も、定期的に見直して改善を続けることで、より使いやすい仕組みに育てていきます。

このステップでは、「安定稼働に向けた初期チェック」と「継続的な改善」の2つがポイントです。

<手順1. 稼働初期のチェック>

最初の2〜3週間は、自動生成版と手作業版を並行して作り、両方を見比べます。

自動化の仕組みは最初から完璧には動きません。データの取り込みミス、計算ロジックの誤り、想定していなかったパターンなど、実際に動かして初めて見つかる問題が必ずあります。

チェックする観点

- ✅ 数字の正確性

自動集計の合計値と手作業の値を1行ずつ照合します。

特に前週比の計算、週の区切り(月曜始まりか日曜始まりか)、祝日がある週での動作を確認します。異常値検出の機能も、テストデータを入れて正しく動作するか試しましょう。

- ✅ グラフの表示

データ範囲の設定ミスがないか確認します。

「過去12週間」のつもりが「過去10週間」しか表示されていない、新商品がグラフに反映されていないといったような問題を早期に見つけます。

- ✅ 文章の品質

AIが生成した文章が適切かを確認します。数値と説明が一致しているか、表現が不自然でないかをチェックし、最初の数週間でプロンプトを調整していきます。

- ✅ 配信の安定性

決まった時間に配信されているか、祝日や月末月初などイレギュラーなタイミングでも正しく動作するかを確認します。

シンプルなチェックシートで毎週の確認結果を記録し、3週連続で問題がなければ本格運用に移行します。

<手順2. 継続的な改善サイクル>

本格運用の開始後も、使いながら定期的に見直し、改善を重ねていきます。

📊 グラフの追加・変更

使っていくうちに、「このグラフもあると便利」「この円グラフは実はあまり見ていない」といったことが分かってきます。本当に意思決定に使われているグラフだけを残し、レポートをシンプルに保ちます。

🤖 AIプロンプトの改善

AIが生成する文章の質は、プロンプトの良し悪しで大きく変わります。

「前週比の増減理由を必ず含める」「箇条書きではなく文章で」といった要望を反映して、1ヶ月に1回程度プロンプトを見直します。

🔧 エラーへの対処

エラーが発生したら、その都度対処するだけでなく、「なぜそのエラーが起きたのか」「同じエラーを防ぐにはどうすればいいか」を考えて仕組みを改善します。

📈 効果測定

作業時間の削減、エラー発生率、レポート提出の定時率を定期的に測定します。これらの数字が改善していれば、仕組みが安定してきた証拠です。

📋 改善ログの残し方

毎月の改善内容を簡単に記録します。何をして、どんな効果があったかを記録しておくと、半年後・1年後の振り返りや横展開に役立ちます。

導入で失敗しないための3つのポイント

1. 小さく始める

最も時間がかかっている1つのレポートから着手。成功体験を積んでから横展開する方が、結果的に早く全体に広がります。

2. 人間の役割を明確にする

自動化できる部分(データ集計、グラフ生成)は機械に任せ、人間は最終確認、異常値の原因分析、戦略的判断に集中します。

3. 成功の指標を設定する

自動化の効果を実感するには、作業時間の削減率、数値の正確性、毎週安定してレポートが完成しているかを記録しましょう。これらの指標を測定することで、投資対効果が明確になり、他部署への展開もスムーズになります。

まとめ

週次報告の自動化は、単なる時短ではありません。

データ入力作業から解放されることで、「なぜこうなったのか」「次に何をすべきか」を考える時間が生まれます。レポート完成が早まることで、問題発見から対策実行までのサイクルが短縮されます。そして、単純作業から解放され、創造的な業務に時間を使えることで、仕事の満足度が上がります。

最初から完璧を目指さず、最も時間がかかっている1つのレポートから着手しましょう。80%の自動化から始めて、使いながら改善していく。成功体験を積んでから横展開する。それが、長く使える仕組みを作るコツです。

記事の内容について質問がある方や、実際の業務での活用方法について相談したい方は、お気軽にご相談ください。一緒により良い活用方法を考えていきましょう!