社内問い合わせ対応を1/3に削減|社内ナレッジをAIで即座に回答するSlack Bot構築ガイド

こんにちは!シェルシステムです!

「この件は、Aさんしか分からない。」 「Bさんが退職したら、この業務は誰も引き継げない。」 「あのマニュアル、どこに保存したんだっけ?」

多くの企業で、このような会話が日常的に交わされています。

特定の個人の経験や勘に依存した「暗黙知」は、組織にとって貴重な資産であると同時に、共有されなければ「属人化」という大きなリスクとなります。

担当者の不在や退職が業務の停滞に直結し、新人の育成コストは増大、組織全体の生産性は頭打ちになってしまいます。

本記事では、この根深いナレッジ共有の課題を、AIエージェント、特にRAG(Retrieval-Augmented Generation)という技術を用いてどのように解決できるのか、その具体的なイメージから実装の概要までを解説します。

なぜナレッジ共有は失敗するのか

多くの企業が情報共有ツールを導入しているにも関わらず、なぜナレッジの属人化は解消されないのでしょうか。その原因は、単にツールを導入するだけでは解決できない、より根深い問題にあります。

こういうケース、ありませんか?

ケース1:営業の特別ルールが特定の人しかわからない

営業部では、長年の経験を持つベテラン社員が、顧客ごとの特別な割引ルールや交渉のコツを頭の中に持っています。しかし、それらは明文化されておらず、新人が同じ顧客を担当する際には、毎回ベテランに確認しなければなりません。もしベテランが休暇中や退職してしまったら、その知識は失われてしまいます。

ケース2:業務マニュアルがどこにいったかわからない

総務部では、過去に作成した各種申請手続きのマニュアルが、NotionやSharePoint、さらには個人のPCのフォルダなど、様々な場所に散在しています。必要な時に「あれ、どこに保存したっけ?」と探し回り、結局見つからずに再度作り直すことも少なくありません。

ケース3:担当者が辞めたら業務が止まる

経理部では、特定のシステムの操作方法や月次処理の手順を、一人の担当者だけが把握していました。その担当者が退職した後、引き継ぎが不十分だったため、月次処理が滞り、経営層への報告が遅れるという事態が発生しました。

AIエージェントによる解決策:聞けば答えてくれる「賢い同僚」

もし、社内のあらゆる情報に精通し、いつでも質問に答えてくれる「賢い同僚」がいたらどうでしょうか。それを実現するのが、AIエージェントです。

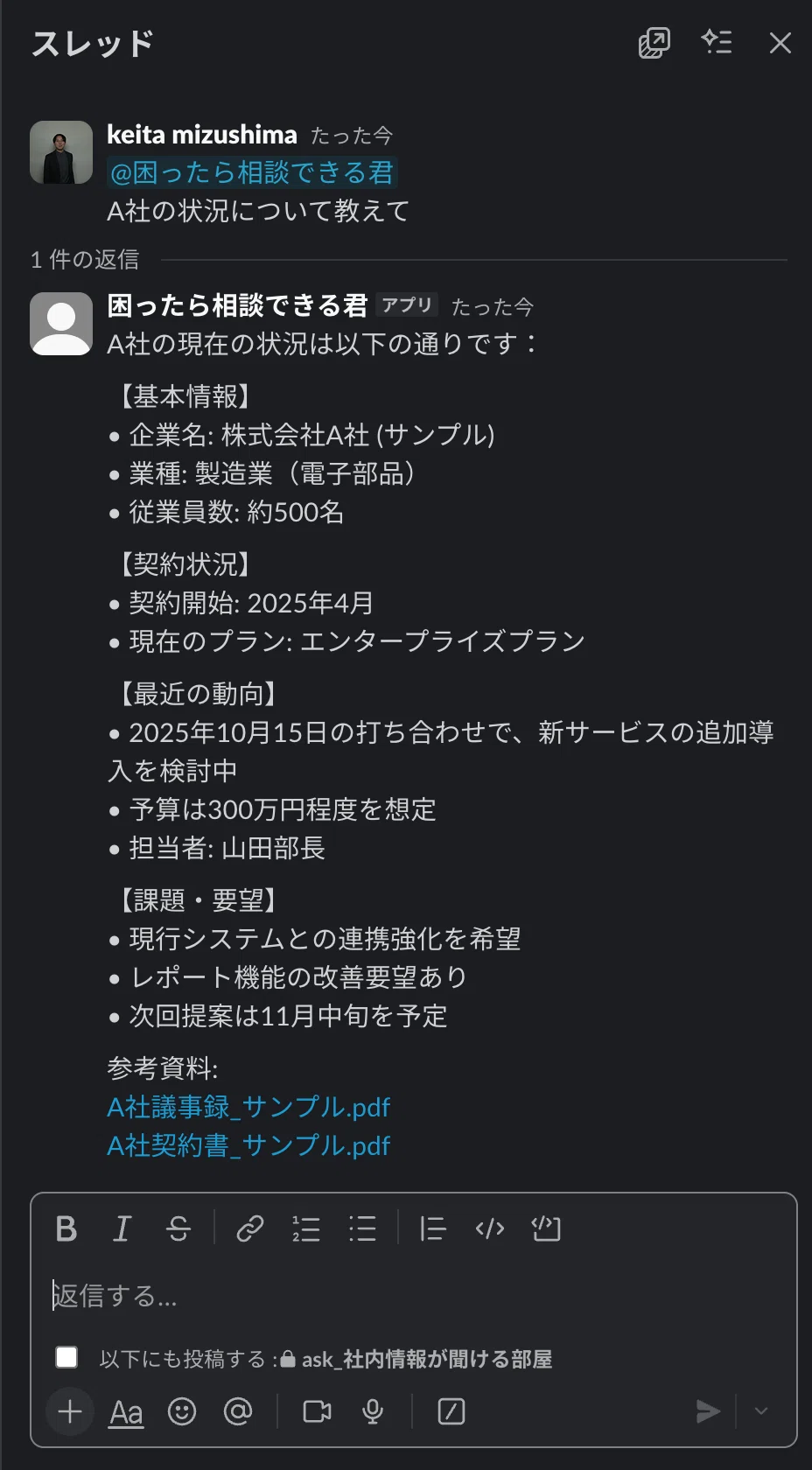

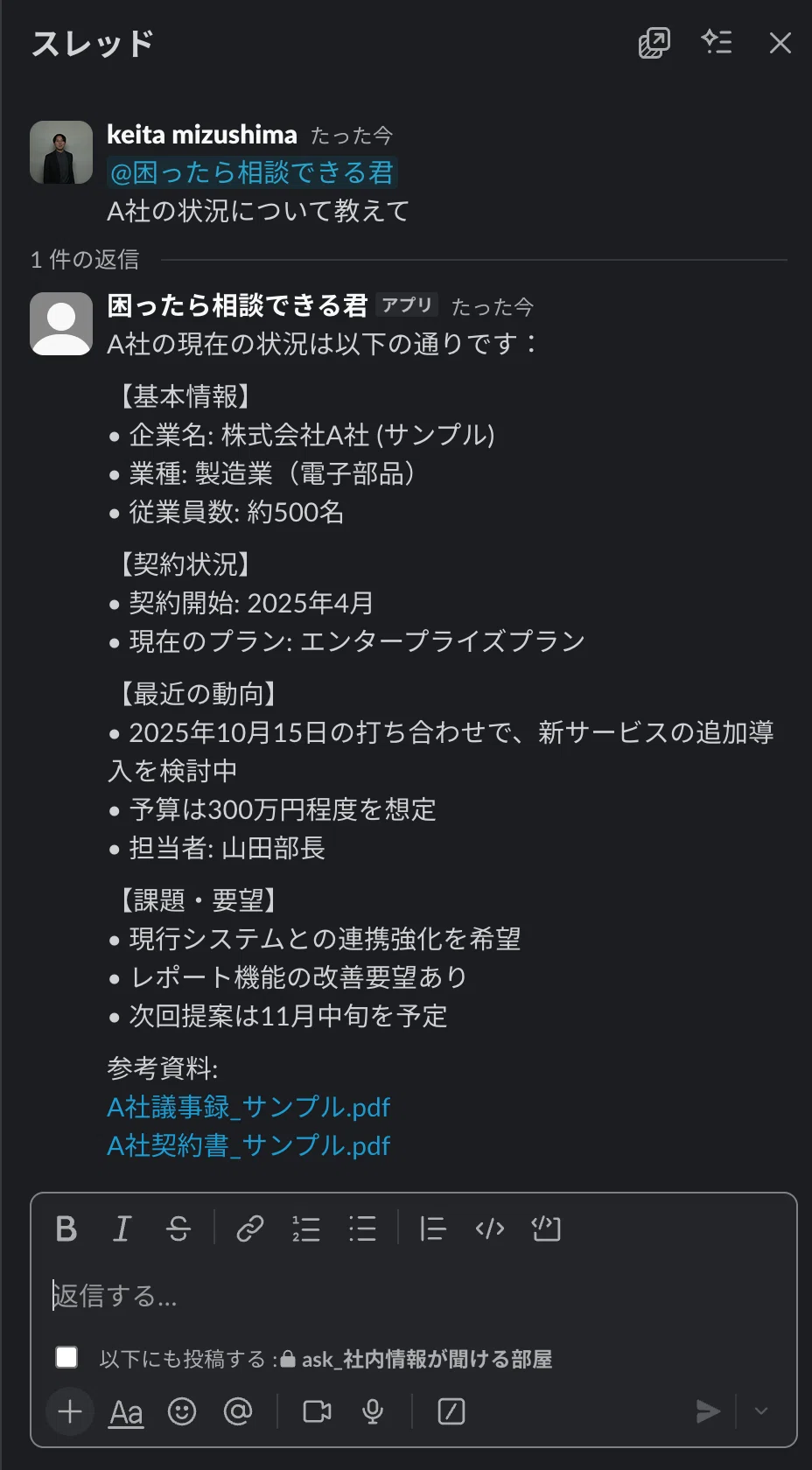

動作イメージ:SlackでAIボットに質問する

実際の動作イメージは以下のようになります。

このように社内の情報について聞けます。内容はあくまでイメージです

このAIボットは、社内のNotionに保存されている膨大な議事録、営業ルール、製品マニュアルを記憶しており、あなたの質問の意図を理解して、的確な答えをソースと共に提示してくれます。

これにより、あなたは情報を探す手間から解放され、本来の業務に集中できるのです。

中核技術「RAG」とは?

このAIエージェントの心臓部となっているのが、RAG(Retrieval-Augmented Generation)という技術です。

これは、LLM(大規模言語モデル)の能力を、企業独自のデータで拡張する仕組みです。

RAGは以下の3つのステップで動作します。

- 検索(Retrieval)

ユーザーから質問が来ると、まずNotionなどの社内ナレッジベースから関連性の高い情報を検索・取得します。この際、質問文をベクトルに変換し、事前にベクトル化されたドキュメントとの類似度を計算することで、最も関連性の高い情報を見つけ出します。 - 拡張(Augmented)

取得した情報をプロンプトに含め、LLMに渡します。つまり、「この情報を参考にして回答してください」という指示と共に、検索結果をLLMに提供します。 - 生成(Generation)

LLMは、与えられた最新かつ正確な情報に基づいて、自然な文章で回答を生成します。

これにより、LLMが元々持っていない社内固有の情報や、最新の状況に基づいた回答が可能になり、LLMの弱点である「ハルシネーション(もっともらしい嘘をつく現象)」を大幅に抑制できます。

プログラミング不要で実現:ノーコードでの構築方法

「AIエージェントを作るには、高度なプログラミング技術が必要なのでは?」と思われるかもしれません。しかし、現在では既存のサービスを組み合わせることで、プログラミングをほとんど行わずに実現できます。

使用するツールとサービス

このシステムを構築するために必要なツールは、以下の3つです。

- Slack: ユーザーとの対話インターフェース

- Notion: ドキュメント管理を管理するサービス. (PDFやGoogle Driveなども可能です)

- Dify: RAGの仕組みを構築するプラットフォーム

これらはすべて、無料プランまたは低価格のプランから始められるため、初期投資を抑えて試すことができます。

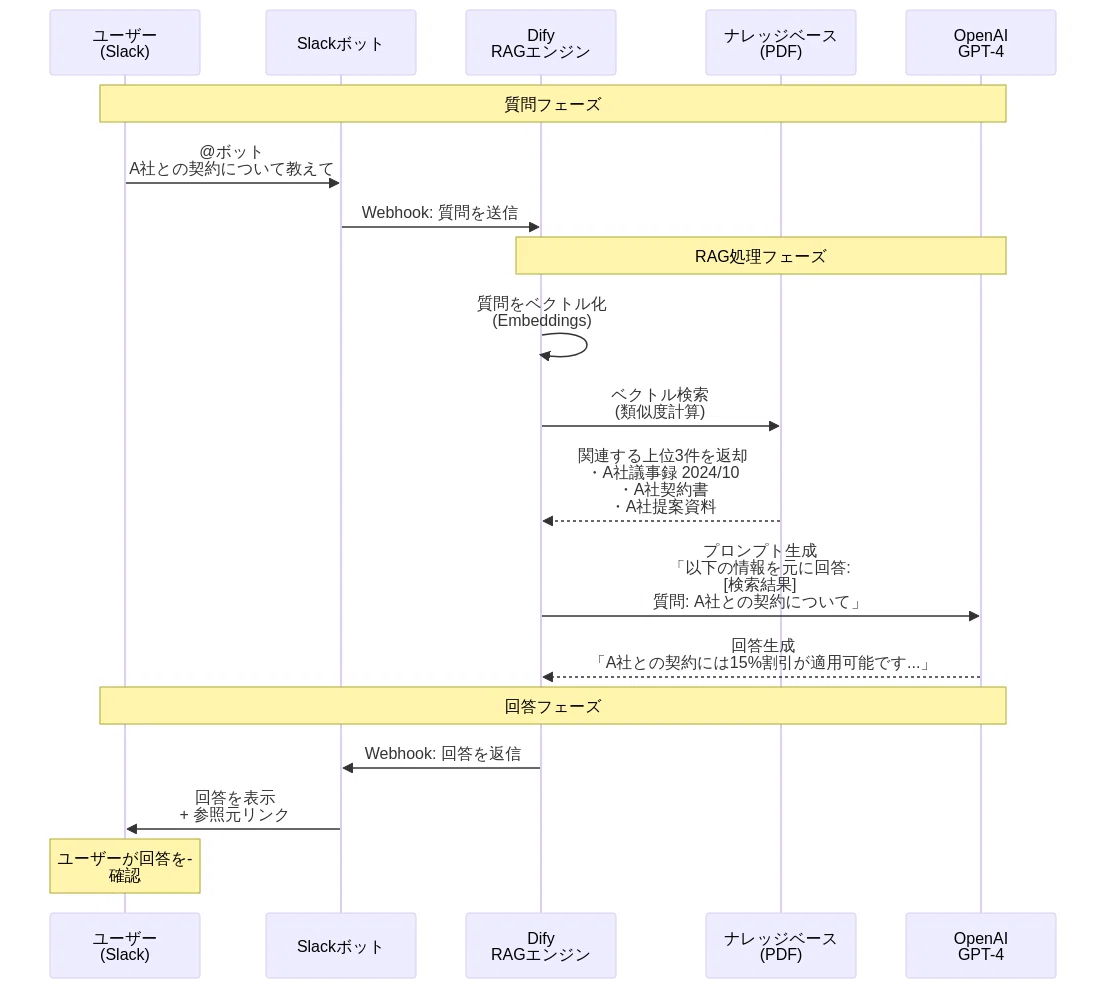

システムの全体像

これらのツールがどのように連携するのか、全体の流れを見てみましょう。

少し複雑ですが、このような流れでユーザからの質問に対して、ナレッジに基づいて検索できるようになっています。

構築の3つのステップ

実際の構築は、以下の3つのステップで進めます。

ここでは全体の進め方について、それぞれざっくりと記載しています。

Step 1: ドキュメントを整備する

まず、AIに回答して欲しいデータが含まれているNotionに社内のデータやファイルなどを整備します。実施する内容としては、以下のような内容です。

- 営業ルール、製品マニュアル、FAQ、議事録などをNotionのページとして作成または整理します。

- 情報は構造化されている方が検索精度が上がりますが、既存のドキュメントをそのまま使うことも可能です。

- Notionのデータベース機能を使うと、情報の管理がさらに効率的になります。

ここの整理が一番大変だったりするのですが、今回は文章の都合上、割愛させていただきます🙇

弊社が得意な領域なので、課題をお持ちの方はぜひ相談ください。

Step 2: Difyでナレッジベースを作成し、RAGアプリを構築する

次に、Difyを使ってNotionの情報をAIが理解できる形に変換し、RAGアプリケーションを作成します。

- Difyにサインアップ

Difyの公式サイト(https://dify.ai/)からアカウントを作成します。 - Notionとの連携

Difyの設定画面から、Notionをデータソースとして接続します。接続時に、どのNotionページを読み込むかを選択します。 - ナレッジベースの作成

接続したNotionページをDifyにインポートします。Difyは自動的にテキストを分割し、ベクトル化して検索可能な状態にします。 - Chat Appの作成

Difyのテンプレートから「Knowledge Retrieval」タイプのチャットボットを選択し、先ほど作成したナレッジベースを紐付けます。 - APIキーの取得

作成したアプリの「Deploy」タブから、APIキーを取得します。このキーを使って、外部からDifyのRAG機能を呼び出します。

ナレッジの登録方法については、こちら記事が詳しかったので参考にしてみてください。

Step 3: Slack Botを作成し、Difyと接続する

ここまででAIでナレッジを返す基礎については大枠完成しました。

次はこれを社内のチャットツールであるSlackと連携し、より気軽に利用できることを目指しましょう。

- Slack APIにアクセス

https://api.slack.com/apps にアクセスし、「Create New App」をクリックします。 - アプリの作成

アプリ名とワークスペースを選択して作成します。 - Slash Commandの設定

「Slash Commands」セクションで、例えば /ask というコマンドを作成します。このコマンドが呼ばれた時のRequest URLは、後ほどMakeで作成するWebhook URLを設定します。 - 権限の設定

「OAuth & Permissions」で、chat:write、commands などの権限を追加します。 - ワークスペースにインストール

設定が完了したら、ボットをワークスペースにインストールします。

動作確認

すべての設定が完了したら、Slackで実際に試してみましょう。

以下のようなイメージで、社内のドキュメントに基づいて回答してくれると思います。

実際に動作する際のイメージです

まとめ:ナレッジを資産に変える第一歩

ナレッジの属人化は、もはや個人の努力やツールの導入だけで解決できる問題ではありません。AIエージェントという「賢い同僚」を組織に迎えることで、埋もれていた知識は掘り起こされ、誰もがアクセスできる真の「資産」へと変わります。

社内ナレッジの共有に課題感をお持ちなら

「うちの会社でも、こんな仕組みは作れるだろうか?」

「何から始めれば良いか分からない。」

「既存のシステムとの連携は可能?」

もし、そうお考えでしたら、ぜひ一度お問い合わせください。

今回の作成したAIエージェントについて、より詳細な実装とカスタムなどについてもご相談に乗れると思います。

私たちは、あなたの会社のナレッジ活用の第一歩を、企画から実装、運用まで伴走支援します。